ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

宇陀市こうのとりサポート事業(生殖補助医療費助成)について

不妊に悩む夫婦に対し、生殖補助医療にかかった費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図ることを目的として、不妊治療費を助成する事業を実施します。

助成対象者

助成の対象となるのは下記の1~5のすべてに該当する方とします。

- 生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚含む。)であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者。

- 治療期間の初日における妻の年齢が満43歳未満である夫婦。

- 夫婦のうち、どちらか一方又は両方が治療期間の初日から申請日まで、奈良県内に住所を有し、申請日時点で宇陀市民であること。

- 医療保険法各法に基づく被保険者又は被扶養者であること。

- 夫婦のいずれも市税を滞納していないこと。

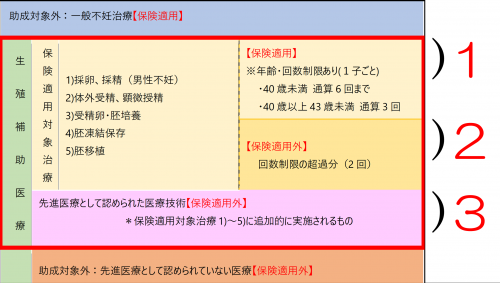

対象となる治療と助成回数

- 令和7年4月1日以降に開始した生殖補助医療(下図の赤枠内)

- 夫婦以外の第三者からの提供による治療や混合診療は除く。

対象となる治療

- 令和7年4月1日以降に開始した生殖補助医療及び先進医療(上図の赤枠内)

- 上記の(1)(2)(3)が対象治療

対象としない治療

- 一般不妊治療

- 先進医療として認められていない医療

- 夫婦以外の第三者の精子又は卵子等を用いた生殖補助医療

- 保険診療と保険外診療を組み合わせた混合診療による生殖補助医療

助成対象となる回数

- 初めて保険診療で実施した生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合は、6回(40歳以上43歳未満である時は3回)まで。ただし、令和7年3月31日以前に実施している場合は、その残りの回数を上限とします。

- 保険診療の上限回数を超えて実施した治療(保険適用外)は2回まで。

※出産(妊娠12週以降の死産を含む)に至った場合は助成回数がリセットされます。

助成限度額

- 保険診療で実施した生殖補助医療に要した自己負担額の2分の1以内とし、上限5万円

- 保険診療の上限回数を超えた治療(保険適用外)に要した自己負担額の2分の1以内とし、上限15万円

- 上記の1または2に追加して実施される先進医療に要した自己負担額の2分の1以内とし、上限5万円

申請方法・提出書類等

1回の治療(採卵準備の薬品投与の開始から妊娠の確認まで)が終了した日に属する年度の翌年度末までに申請してください。

- 宇陀市こうのとりサポート事業(生殖補助医療費助成)申請書兼請求書(様式第1号)…申請者が記入

- 宇陀市こうのとりサポート事業(生殖補助医療費助成)受診等証明書(様式第2号)…医療機関へ依頼

- 治療にかかる医療機関等の領収書(院外処方による調剤費も含む)

- 事実婚である場合は、事実上の婚姻関係に関する申立書(様式第3号)

- 住所地を証明する書類(住民票)※

- 振込口座等がわかるもの(写し)

- 市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書)夫婦分※

- 印鑑

上記※の書類については、申請書兼請求書の同意に基づき宇陀市が確認します。

助成金の交付方法

助成が決定された場合は申請者に交付決定通知書(様式第4号)にて通知し、申請書兼請求書(様式第1号)に基づいて指定の口座に振り込みます。

助成金の不交付決定

要件に該当しないなど、助成金を交付できない場合は不交付決定通知書(様式第5号)にて通知します。

その他

*食事療養費標準負担額、文書料、個室料等の直接治療費に関係のないものは助成対象外です。

*医療費控除(確定申告)をされる場合は、補てん金の対象となります。

*1回の治療周期毎に助成します。