本文

結核について

結核とは?

結核は、結核菌によって主に肺に炎症が起こる病気です。

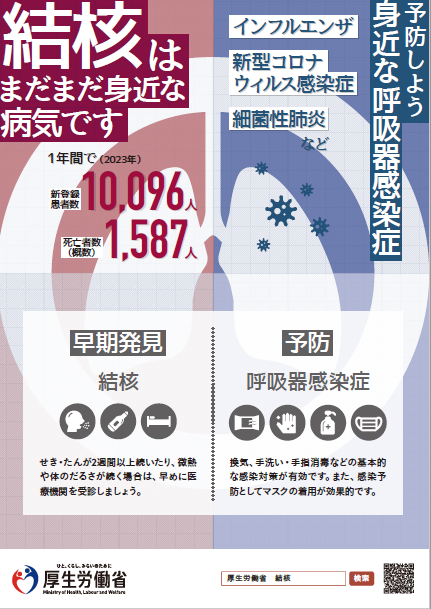

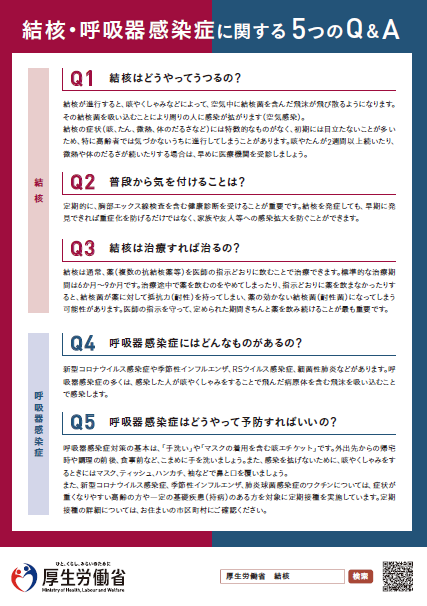

結核は、明治時代から昭和20年代頃までは結核は「亡国病」と恐れられ、日本の死因の1位になるほどの国民病でした。現在は医療と生活水準の向上により「薬を飲めば治る病気」となりました。しかし、今でも年間10,000人以上の人が結核を発症しており、約1,600人が命を落としている病気です。

また、結核が流行っていた時代に結核に感染した人が加齢や過労、栄養不足などで免疫力が低下すると、発病リスクが上がるため、現代の結核患者の多くが高齢者と言われています。

そこで、感染症法では、高齢者における結核の発病を早期に発見するために、65歳以上の方に結核健診を受けることを義務付けています。

予防と早期発見

予防

乳幼児は、免疫力が弱いため、結核菌に感染すると重症になりやすく、生命にかかわることがありますので、生後1歳までにBCG接種を受けるようにしてください。

早期発見

結核健診の検査方法は、胸部レントゲン検査です。

宇陀市では、肺がん検診として、胸部レントゲン検査を実施していますので、肺がん検診の受診と同時に結核検診の受診が可能です。胸部X線検査を受ける機会のない方は、ぜひ宇陀市の「肺がん・結核検診」をご利用ください。

※高齢者は、目立った症状が出にくい場合があるため、65歳以上の方は年に1回の定期結核健康診査の受診が義務付けられています。

詳しくは、国保特定健診・がん検診等のご案内をご確認ください。

(対象年齢は、令和8年3月31日の年齢になります。)

結核・呼吸器感染症予防週間

厚生労働省では、毎年9月24日~30日を「結核・呼吸器感染症予防週間」と定め、結核と呼吸器感染症に関する正しい知識の普及啓発を図ることとしています。

◎厚生労働省結核について<外部リンク>

令和6年度からは、結核予防週間と同時期に「呼吸器感染症予防週間」が新設され、呼吸器感染症(新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ、Rsウイルス感染症等)が例年流行する秋・冬前に呼吸器感染症に関する知識の普及啓発を図ることになりました。

呼吸器感染症が例年流行する秋・冬前だからこそ、手洗いや手指消毒、換気等の基本的な感染対策を心がけましょう。