本文

国指定文化財

片岡家住宅【主屋、表門】(かたおかけじゅうたく・しゅおく、おもてもん)

|

区分 |

重要文化財(建造物) |

|

|---|---|---|

|

名称 |

片岡家住宅【主屋(居室部、客室部)】 |

片岡家住宅【表門】 |

|

員数 |

1棟 |

1棟 |

|

所有者 |

個人 |

|

|

所在地 |

宇陀市大宇陀田原938番地 |

|

|

年代 |

江戸時代 |

江戸時代 |

| 概要 | 片岡家は江戸時代に、庄屋、大庄屋、年預の役をつとめ、相当の格式を認められた地主農家である。

主屋居室部は片岡家所蔵の記録および上棟式の槌(つち)により寛文10年(1670)の建築であることがわかっており、部分的な改造はあるものの当初の姿をよく残している。主屋客室部は天明2年(1782)に主屋の西側の座敷に繁いで増築されたもので、柱の構えなどから時代差がわかる。表門は天保3年(1832)に建てられたものであり、それぞれの建物の建設年代が明らかで、間取りや構造手法に特色があり、民家の歴史を知る基準のひとつとして貴重である。 |

|

| 写真 |  |

|

十三重塔【石造十三重塔】(せきぞうじゅうさんじゅうのとう)

|

区分 |

重要文化財(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

十三重塔【石造十三重塔】 |

|

員数 |

1基 |

|

所有者 |

牧区 |

|

所在地 |

宇陀市大宇陀牧字寺垣内448番地 |

|

年代 |

室町時代前期 |

| 概要 | 塔高4.15mの石塔で、この時代の遺構としては極めて均整のとれたものである。建立時期は不明であるが、その様式から室町時代初期と考えられる。台石下面の穴からは、寛保2年(1742)銘の板札、薬師如来像、阿弥陀如来像、銅製納骨筒が発見されている。 |

| 写真 |  |

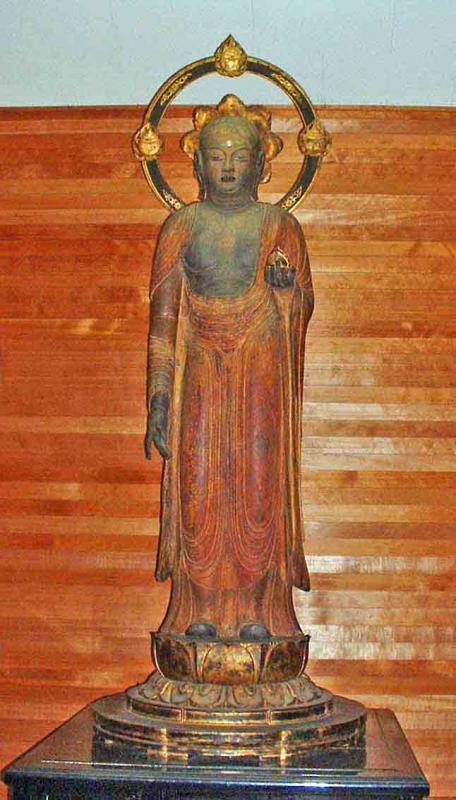

木造薬師如来坐像(もくぞうやくしにょらいざぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造薬師如来坐像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

覚恩寺 |

|

所在地 |

宇陀市大宇陀牧 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 丸顔の優しい表情でおだやかな肉どりや衣文(えもん)など優美な藤原様式の典型的な仏像である。桧材の寄木造で漆箔(しっぱく)で仕上げ、像の高さは44.2cmである。 |

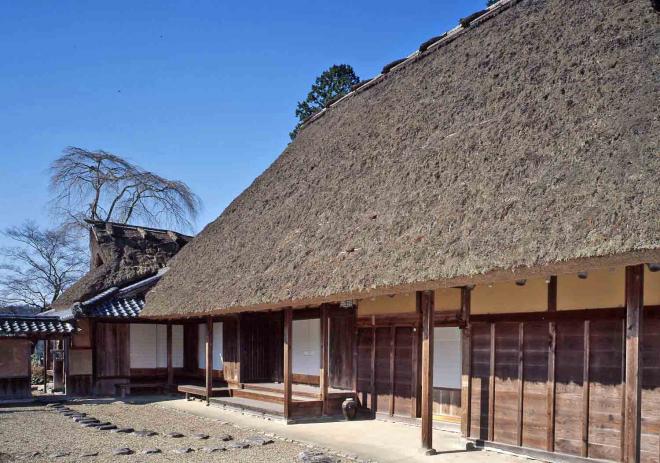

笹岡家住宅【主屋、表門】(ささおかけじゅうたく・しゅおく、おもてもん)

|

区分 |

重要文化財(造物) |

|

|---|---|---|

|

名称 |

笹岡家住宅【主屋】 |

笹岡家住宅【表門】 |

|

員数 |

1棟 |

1棟 |

|

所有者 |

個人 |

|

|

所在地 |

宇陀市大宇陀藤井477 |

|

|

年代 |

江戸時代(寛永) |

江戸時代 |

| 概要 |

笹岡家は中世以降、郷の格式ある家柄で近世を通して大庄屋として格をあげた。17世紀前半の農家を知るうえに貴重な遺構である。 |

|

| 写真 |  |

|

森野旧薬園(もりのきゅうやくえん)

|

区分 |

史跡 |

|---|---|

|

名称 |

森野旧薬園 |

|

所有者 |

個人 |

|

所在地 |

宇陀市大宇陀拾生・上新 |

| 概要 | 享保14年(1729)4月、幕府御薬草御用植村左平次が大和へ採薬に来たとき、初代森野藤助が御薬草見習となった時の功績により、寛保3年(1743)に幕府から貴重な種苗を下付されたのを自宅の小山に植付けたのが始まりとされる。以来森野家は代々農業を行い、種々の薬草を増植してきた。また、薬園のみならず史料遺物まで散失せず、近世薬園史研究上貴重な遺跡である。 |

松山西口関門(まつやまにしぐちかんもん)

|

区分 |

史跡 |

|---|---|

|

名称 |

松山西口関門 |

|

所有者 |

管理団体:宇陀市 |

|

所在地 |

宇陀市大宇陀下本・下茶 |

| 概要 | 城の西門にあたる場所に位置しており、川に面して建てられ黒門とも呼ばれている。屋根を付す門として最も簡易なもので、角柱を2本立てその上に冠木(かぶき)、腕木(うでぎ)、桁(けた)をおいて切妻屋根をのしている。扉は格子戸につくられ数少ない城門である。 |

|

写真 |

|

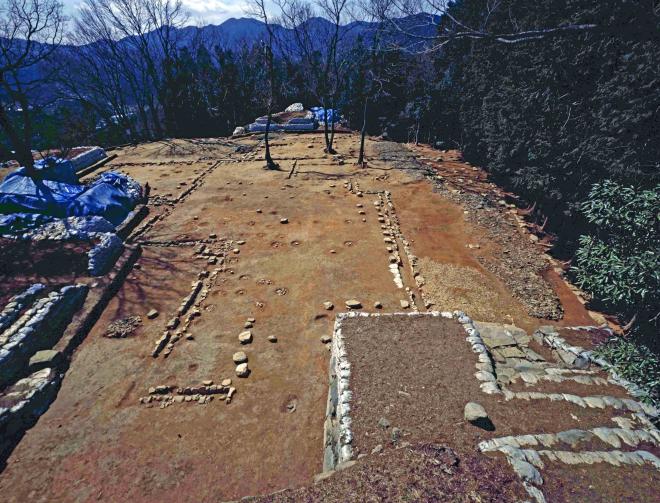

宇陀松山城跡(うだまつやまじょうあと)

|

区分 |

史跡 |

|---|---|

|

名称 |

宇陀松山城跡 |

|

所有者 |

宇陀市、個人 |

|

所在地 |

宇陀市大宇陀春日、拾生、岩清水 |

|

年代 |

江戸時代初期 |

| 概要 | 大和盆地南東の山間部にある中世から近世にかけての城跡。中世に秋山氏が城を整備するが、天正13年(1585)、豊臣秀長の入部により秋山氏が退去した後、豊臣家配下の大名により大規模に改修され、城下町も大規模に整備された。 城跡は標高約470mの古城山にあり、中央に天守・本丸が東西に並び、その周囲を帯郭が囲む。本丸には本丸御殿が確認されている。本丸の周囲は石垣に沿って瓦葺きの多門櫓(たもんやぐら)が囲む。発掘調査では、各種の瓦類や陶磁器類が出土しており、城内の建物や生活のようすを知ることができる。 宇陀松山城跡は高石垣と複雑な構造の虎口(こぐち)をもち、礎石建ち瓦葺(かわらぶき)建物を配するなど、いわゆる近世初期城郭の特徴をそなえているが、元和元年(1615)に小堀遠州により天守・本丸・帯郭の全域が破脚されており、門・櫓(やぐら)・御殿の解体・撤去、石垣・石段・礎石の破壊のようすが明瞭に観察される。これに関係する書状が残されており、城割(しろわ)りの具体的状況が把握できる希有(けう)な事例である。また、それに先立つ秋山氏の段階の遺構も周辺で確認されており、中世から近世にかけての宇陀地方の中核的な城郭と城下のあり方を知る上で欠くことのできない重要な遺跡である。 |

| 写真 |  |

カザグルマ自生地(かざぐるまじせいち)

|

区分 |

天然記念物 |

|---|---|

|

名称 |

カザグルマ自生地 |

|

所有者 |

管理団体:宇陀市 |

|

所在地 |

宇陀市大宇陀小附 |

| 概要 | カザグルマは、大形の美花をつける繊細な蔓(つる)性植物である。垣根の装飾用として通常庭園に植栽されるが、稀に自生をするものもある。本地域はその自生地として、生育状態が良く代表的なものである。 |

| 写真 |  |

宇陀市松山伝統的建造物群保存地区(うだしまつやまでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)

|

区分 |

重要伝統的建造物群保存地区 |

|---|---|

|

名称 |

宇陀市松山伝統的建造物群保存地区 |

|

員数 |

17ヘクタール |

|

所在地 |

宇陀市大宇陀万六・出新・上新・中新・上・上中・上本・上茶・下本・下中・下出口の全域、下茶・春日・拾生の各一部 |

| 概要 |

宇陀市松山伝統的建造物群保存地区は東西約340m、南北約1470m、面積約17ヘクタールの範囲で、宇陀川に沿って緩やかなカーブを描いて南北に延びる道筋に建物が連続し、近世初頭に築かれた水路が通る。主屋は、切妻造平入、中2階建あるいは2階建で、間口は3間から5間と比較的規模が大きい。1階正面外観を意匠の凝った格子とし、2階正面に様々な形状の虫籠窓(むしこまど)が穿(うが)たれたものが多い。漆喰仕上げの外壁は、町並みに重厚な印象を与えている。 |

| 写真 |  |

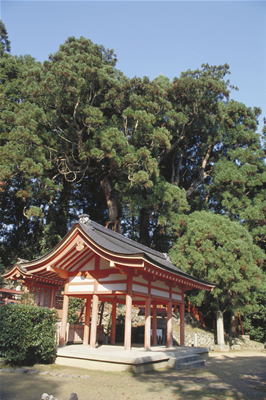

宇太水分神社本殿(うたみくまりじんじゃほんでん)

|

区分 |

国宝(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

宇太水分神社本殿 |

|

員数 |

3棟 |

|

所有者 |

宇太水分神社 |

|

所在地 |

宇陀市菟田野古市場245番地 |

|

年代 |

鎌倉時代:元応2年(1320年) |

| 概要 | 第一殿、第二殿、第三殿の3棟で構成されている。それぞれ各1間社隅木入春日造(いっけんしゃすみぎいりかすがづくり)の桧皮葺(ひわだぶき)で同規模の3連社形式である。蟇股(かえるまた)は3殿とも異なっており、秀でた彫刻が入っている。右殿の棟木(むなぎ)銘に元応2年(1320)建立とあり、鎌倉時代の建立とわかる。第二殿は室町時代の手法が目立つが、第三殿はよく保存されている。 |

|

写真 |

|

宇太水分神社末社春日神社本殿(うたみくまりじんじゃまっしゃかすがじんじゃほんでん)

|

区分 |

重要文化財(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

宇太水分神社末社春日神社本殿 |

|

員数 |

1棟 |

|

所有者 |

宇太水分神社 |

|

所在地 |

宇陀市菟田野古市場245番地 |

|

年代 |

室町時代中期 |

| 概要 |

1間社隅木入春日造(いっけんしゃすみぎいりかすがづくり)で桧皮葺(ひわだぶき)。本殿の向って右方に末社2棟が並んでいるが、その本殿側のものが春日神社本殿である。室町時代中期頃の建立と考えられ、本殿との年代差を考える上でも貴重な建物である。 |

宇太水分神社末社宗像神社本殿(うたみくまりじんじゃまっしゃむなかたじんじゃほんでん)

|

区分 |

重要文化財(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

宇太水分神社末社宗像神社本殿 |

|

員数 |

1棟 |

|

所有者 |

宇太水分神社 |

|

所在地 |

宇陀市菟田野古市場245番地 |

|

年代 |

室町時代後期 |

| 概要 | 1間社流造(いっけんしゃながれづくり)の桧皮葺(ひわだぶき)で、室町時代後期ごろの建立と考えられる。文政5年(1822)に修理を加え、さらにその後も度々の修理を受けているが古材もよく残っており、重要な遺構である。 |

黒漆金銅装神輿(こくしつこんどうそうみこし)

|

区分 |

重要文化財(工芸) |

|---|---|

|

名称 |

黒漆金銅装神輿 |

|

員数 |

1基 |

|

所有者 |

惣社水分神社 |

|

所在地 |

宇陀市菟田野上芳野648番地 |

|

年代 |

南北朝時代 |

| 写真 |  |

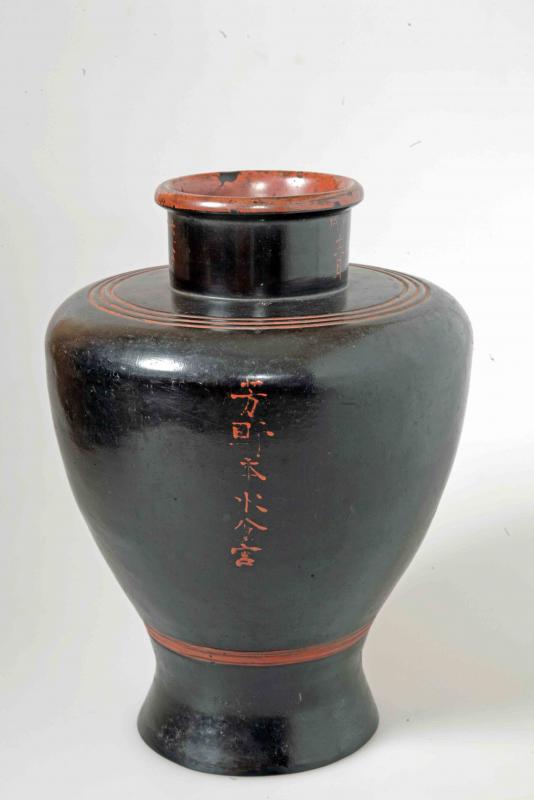

黒漆瓶子(こくしつへいし)

|

区分 |

重要文化財(工芸) |

|---|---|

|

名称 |

黒漆瓶子 |

|

員数 |

1対 |

|

所有者 |

惣社水分神社 |

|

所在地 |

宇陀市菟田野上芳野648番地 |

|

年代 |

南北朝時代:貞和2年(1346年) |

| 概要 | 大きく立ち上がった筒形の注口を有し、肩が強く張り、裾をややしぼって平底とした欅材製の漆塗り瓶子(へいし)である。胴部の上下と頸部を轆轤挽き(ろくろひき)成形によって分造し、各々を接合した後、錆下地(さびしたじ)を施してから接合部に布着せし、総体を黒漆塗りとしている。口には縁紐をつくり、肩と裾に3条1組の廻線を彫り巡らし、口縁および肩と裾の廻線は朱漆(しゅうるし)塗りとする。胴部と頸部には朱漆で「大和國宇多郡/芳野本水分宮/御供酒瓶子也」「貞和二年/丙戉十二月/廿七日」と記されており、この銘文から貞和2年(1346)に奉納され、神饌具(しんせんぐ)として神前に供えられた酒器であったことがわかる。堅牢(けんろう)な漆塗りが施された比較的保存の良い作品で、用途・伝来・製作期が明らかで、現存最古の紀年銘を持つ木製漆塗り瓶子の基準作として貴重なものである。 |

| 写真 |  |

八ツ房スギ(やつふさすぎ)

|

区分 |

天然記念物 |

|---|---|

|

名称 |

八ツ房スギ |

|

所有者 |

桜実神社 |

|

所在地 |

宇陀市菟田野佐倉 |

| 概要 | 桜実神社の社殿に隣接した東の台地にある。樹形は地上から数幹出た状態で、各幹はうねり、側方に複雑に入りくんで、一見杉であることを識別し難いまでに奇態をなしている。八ツ房スギとは8幹からなる意味で、その最も巨大な1幹は株元9メートル、目通り周囲8メートルに及ぶ大きなものである。 |

|

写真 |

|

見田・大沢古墳群(みた・おおさわこふんぐん)

|

区分 |

史跡 |

|---|---|

|

名称 |

見田・大沢古墳群 |

|

所有者 |

宇陀市 |

|

所在地 |

宇陀市菟田野見田・大沢 |

|

年代 |

古墳時代初頭 |

| 概要 | 古墳時代前期の古墳群で4基の方墳と1基の前方後円墳で構成されている。古墳の発生期に近い時期のものとされ、それは墳丘規模や割竹形木棺(わりたけがたもくかん)を納めた大規模な墓壙(ぼこう)、仿製四獣鏡(ぼうせいしじゅうきょう)・鉄剣・玉類の出土などからも明らかである。大和盆地東南地域で前方後円墳を主体とした大型古墳が築造されはじめる時代に、宇陀地域においてこのような古墳群が形成されていたということは古墳の発生を考える上でもきわめて価値の高いものと評価できる。 |

| 写真 |  |

佛隆寺石室(ぶつりゅうじせきしつ)

|

区分 |

重要文化財(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

佛隆寺石室 |

|

員数 |

1棟 |

|

所有者 |

佛隆寺 |

|

所在地 |

宇陀市榛原赤埴1684番地 |

|

年代 |

平安時代後期 |

|

概要 |

佛隆寺は、現在、真言宗室生寺派に属し、寺伝では嘉祥3年(850)、空海の高弟堅恵(けんね)の創建という。宝形(ほうぎょう)造りの石室で、内部には、鎌倉時代の五輪塔を安置する。貞観9年(867)に入定した堅恵の墓と伝える。 |

|

写真 |

|

絹本著色仏涅槃図(けんぽんちゃくしょくぶつねはんず)

|

区分 |

重要文化財(絵画) |

|---|---|

|

名称 |

絹本著色仏涅槃図 |

|

員数 |

3幅 |

|

所有者 |

宗祐寺 |

|

所在地 |

宇陀市榛原萩原2596番地 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 中幅123.0×93.3cm、左右幅124.3×44.5cm、国内では他に例を見ない三幅型式の仏涅槃図である。常と同じく向かって左を枕に横たわり、その周辺に諸聖衆(しょうじゅ)を廻らす。達磨寺(だるまでら)や新薬師寺の諸本に比して上下の空間が広く、その下辺の広い部分には多くの動物を描くなどの新しい創意も見られる。この系統のものは鎌倉時代以降一般的に描かれる形式のもので、この図はその先駆的遺品として重要である。 |

木造多聞天立像(もくぞうたもんてんりゅうぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造多聞天立像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

宗祐寺 |

|

所在地 |

宇陀市榛原萩原2596番地 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 像高136.5cmで頭・体幹部を通して桧の一木から彫出し、背面から内刳(うちぐ)りを施している。左腕は肩、手首で矧(は)ぎ、右腕は肩で矧ぎ寄せる。持物や台座は後補のものであるが、邪鬼(じゃき)は当初のものである。現在は古色を呈するが当初は彩色像であったと思われる。なお、右手の掌を外にして三又戟(さんさげき)を執る形は珍しく、法隆寺金堂の毘沙門天像(びしゃもんてんぞう)と共通している。 |

銅鐘(どうしょう)

|

区分 |

重要文化財(工芸) |

|---|---|

|

名称 |

銅鐘 |

|

員数 |

1口 |

|

所有者 |

戒長寺 |

|

所在地 |

宇陀市榛原戒場386番地 |

|

年代 |

鎌倉時代:正応4年(1291年) |

| 概要 | 通高120.9cm、口径66.2cmの大きさで正応4年(1291)3月13日の在銘をもつものである。池の間4面に各3躯の十二神将(じゅうにしんしょう)像を鋳出しているのが注目される。本来鎌倉時代の鐘の場合、池の間には仏像、天人、蓮華(れんげ)などを浮刻したものが往々あるが、ここでは十二神将を現わしており、これは戒長寺の本尊が薬師如来像である関連と考えられる。 |

|

写真 |

|

銅造誕生釈迦仏立像(どうぞうたんじょうしゃかぶつりゅうぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

銅造誕生釈迦仏立像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

悟真寺 |

|

所在地 |

宇陀市榛原自明225番地 |

|

年代 |

奈良(白鳳)時代 |

| 概要 | 右手を高く挙げ、左手を垂れ下げ、上半身を裸形に表す。頭部から台座の蓮華(れんげ)部まで一つで鋳造し、反花(かえりばな)以下の台座部に鋳継(いつ)ぐ。両手首の腕釧(うでくしろ)は、珍しい表現である。小像ながらも丁寧な造形で白鳳時代の優品である。 |

|

備考 |

奈良国立博物館寄託 |

|

写真 |

|

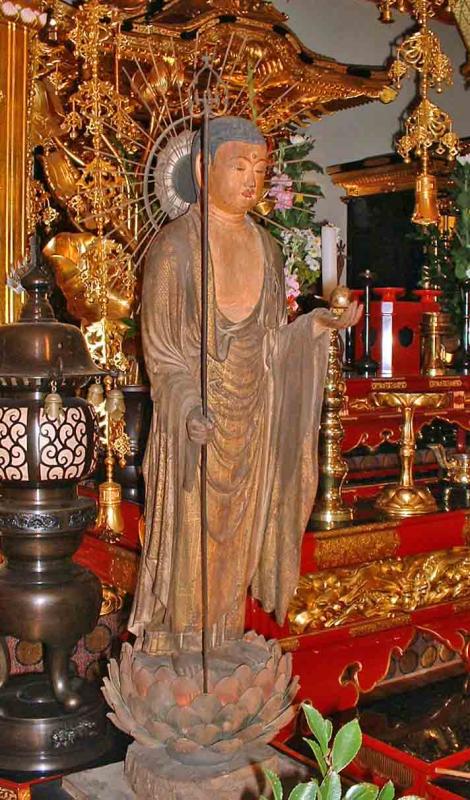

木造薬師如来立像(もくぞうやくしにょらいりゅうぞう)

|

区分 |

彫刻 |

|---|---|

|

名称 |

木造薬師如来立像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

西方寺 |

|

所在地 |

宇陀市榛原山辺三496番地 |

|

年代 |

鎌倉時代後期:弘安元年(1278年) |

|

概要 |

西方寺に客仏として伝わった薬師如来立像(高さ167.2cm)で、もとは、山辺中村の安楽寺にあったという。桧の寄木造で、室町時代以降にみられる木寄せ法の先例の一つである。髪形が一般的な螺髪(らほつ)とは異なり、清涼寺式釈迦像に近いことも注目される。像内には、薬師如来像造立のため、広く庶民の結縁(けちえん)・喜捨(きしゃ)を求めた際の浄財の額を記した「薬師如来造立奉加結縁交名」が納められていた。 |

|

写真 |

|

文祢麻呂墓(ふみのねまろぼ)

|

区分 |

史跡 |

|---|---|

|

名称 |

文祢麻呂墓 |

|

員数 |

1基 |

|

所有者 |

宇陀市 |

|

所在地 |

宇陀市榛原八滝1557番地の4・1558番地の3 |

|

年代 |

飛鳥時代 |

|

概要 |

文祢麻呂は渡来系氏族・西文(かわちのふみ)氏出身の役人である。壬申の乱(672年)では、大海人(おおあまの)皇子(のちの天武天皇)の軍で活躍した。 |

|

写真 |

|

室生寺五重塔(むろうじごじゅうのとう)

|

区分 |

国宝(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

室生寺五重塔 |

|

員数 |

1基 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

奈良時代末~平安時代初頭 |

| 概要 | 3間五重塔婆、桧皮葺(ひわだぶき)。五重塔は天平時代末期に建立されたものと伝えられている。高さ16m余、野外に立つ五重塔としては最も小さい。斗(ます)、肘木(ひじき)の丈高く、斗の含みも少なく軒は地垂木(じだるき)が丸く飛椽(ひえん)垂木が角で、その割付けの数が四方一定でないところなど古風である。相輪も類のない珍しいもので、水煙を付けず、宝瓶(ほうびょう)、宝蓋(ほうがい)を付けている。年代的にも薬師寺三重塔に次ぐ優れた意匠をもつ塔婆である。 |

|

写真 |

|

室生寺金堂(むろうじこんどう)

|

区分 |

国宝(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

室生寺金堂 |

|

員数 |

1棟 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

平安時代前期 |

| 概要 | 桁行5間、梁行5間、1重、寄棟造、正面1間通り縋破風付(すがるはふつき)葺(ふ)きおろし、こけら葺き。金堂は五重塔とともに当寺草創のものといわれ、平安初期の建立と考えられている。低い床を張り、屋根はもと化粧屋根裏であった。内陣来迎壁に帝釈天曼荼羅図(たいしゃくてんまんだらず)が描かれており、絵画としても貴重なものである。正面1間通りを礼堂とし、この部分は江戸時代に建て替えられたものである。 |

|

写真 |

|

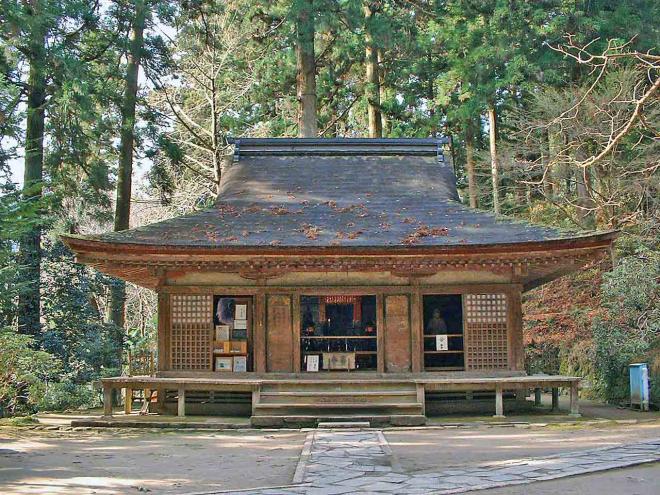

室生寺本堂【灌頂堂】(むろうじほんどうかんじょうどう)

|

区分 |

国宝(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

室生寺本堂(灌頂堂) |

|

員数 |

1棟 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

鎌倉時代前期:延慶元年(1308年) |

| 概要 | 桁行5間、梁間5間、1重、入母屋造、桧皮葺(ひわだぶき)、附厨子(ずし)及び仏壇各1基。本堂は灌頂堂とも呼ばれ、灌頂の道場である。この建物は鎌倉前期、技法の最も進んだ時期のものであり、大仏様(だいぶつよう)の細部技法が巧みに取り入れられている。内外陣を厳重に分け、境に板扉、連子窓を設け、内陣は両脇に曼荼羅(まんだら)壁を設け、中央に優美な須弥壇(しゅみだん)、厨子を置いている。妻飾木鼻(つまかざりきばな)などに大仏様の細部が巧みに取入れられている。 |

|

写真 |

|

室生寺御影堂(むろうじみえどう)

|

区分 |

重要文化財(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

室生寺御影堂 |

|

員数 |

1棟 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

鎌倉時代~室町時代 |

| 概要 | 桁行3間、梁間4間、1重、宝形造、杉厚板段葺。御影堂は灌頂堂(かんちょうどう)と同じころの建立であろう。前面に1間の向拝、背面に1面通りの庇(ひさし)をもち、方形の屋根頂上には石造の露盤を飾る。このうち向拝と背面庇は桃山時代ごろに付加されたものである。また組物間の蟇股(かえるまた)、大仏様の木鼻などは、灌頂堂のそれとよく類似している。 |

|

写真 |

|

室生寺納経塔〔石造二重塔〕(むろうじのうきょうとう)

|

区分 |

重要文化財(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

室生寺納経塔(石造二重塔) |

|

員数 |

1基 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

平安時代後期 |

| 概要 | 石造二重塔、如意峰上に建つが、ここは弘法大師が唐から請来した如意宝珠を埋めた精進峰と伝える。この塔は流紋岩質溶結凝灰岩(りゅうもんがんしつようけつぎょうかいがん)製、壇正積基壇(だんじょうづみきだん)に建つ二重塔で、軸石、笠石は別石からなり、もとは三重塔であったと思われる。中空で内部に経筒を納め、塔下から琥珀玉(こはくぎょく)、舎利容器、和銅開珎(わどうかいちん)、煕寧元宝(きねいげんぽう)が発見されている。平安時代の製作と推定されるが、類例がほとんどない遺構である。 |

| 写真 |  |

室生寺五輪塔〔石造五輪塔、小五輪塔2基、基壇付〕(むろうじごりんとう)

|

区分 |

重要文化財(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

室生寺五輪塔(石造五輪塔、小五輪塔2基、基壇付) |

|

員数 |

1基 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

室町時代前期 |

| 概要 | 国宝本堂の西方にあり、壇正積基壇(だんしょうづみきだん)を作り、中央に五輪塔安置し、伊勢国司または北畠親房の墓とも伝えるが、室町時代初期を降らぬものと推定され、中世の由緒ある墓地の形式を持つものとして価値が高い。大正5年に発掘され、塔下から納骨壷、軸石の納入孔から水晶五輪塔入り木製五輪塔が発見されている。 |

| 写真 |  |

室生寺弥勒堂(むろうじみろくどう)

|

区分 |

重要文化財(建造物) |

|---|---|

|

名称 |

室生寺弥勒堂 |

|

員数 |

1棟 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

鎌倉時代前期 |

| 概要 | 桁行3間、梁間3間、1重、入母屋造、こけら葺。弥勒堂は金堂の西南に東面して建つ簡素な小堂である。当堂は古くから伝法院と称され、鎌倉時代前期頃の建立とみられる。当初は南正面妻入の堂であったが、その後室町時代中期頃改造され、さらに永正年間に屋根が改変されている。当建物は後世の改造が多い建物であるが、内陣部には、鎌倉初期頃のもので小屋組内に旧規の2重構造を残すなど改造は多いが、古風な形式をのこしている。 |

| 写真 |  |

板絵著色伝帝釈天曼茶羅図〔金堂来迎壁〕(いたえちゃくしょくでんたいしゃくてんまんだらず)

|

区分 |

国宝(絵画) |

|---|---|

|

名称 |

板絵著色伝帝釈天曼茶羅図(金堂来迎壁) |

|

員数 |

1面 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 縦348.5cm、横202.1cm。金堂須弥壇(しゅみだん)の後方板壁3間の中の間に縦長の桧板5枚を矧(はぎ)合わせて壁画を描いている。画面中央に中尊坐像と両脇侍立像をあらわし、これを囲んで8列15段に120体の小坐像を配する。中尊は三面頭飾で、鰭袖(ひれそで)衣を着け、左手に独鈷杵(どっこしょ)を執る。左脇侍は左手に塔鋺(とうまり)、右手に棒を執り、右脇侍は左手に巻子を執り、いずれも頭光を負う。ほかの小坐像も多種の持ち物を執るが、像容をほぼ等しくあらわし千仏の形式を襲う。祈雨法とのかかわりも考えられる帝釈天曼荼羅(たいしゃくてんまんだら)や龍王曼荼羅かとも伝えられるが、主題は明確でない。白土を下塗りし、土性顔料を主に用いて賦彩(ふさい)し、描線はのびやかである。製作は9世紀半ば頃とみられ、雑密・顕教・道教的性格を併せもつ特異な壁画として貴重な遺品である。 |

木造如意輪観音坐像(もくぞうにょいりんかんのんざぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造如意輪観音坐像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 像高78.7cm、榧材一木造、漆箔(しっぱく)、彫眼(ちょうがん)。通形の六臂如意輪観音(ろっぴにょいりんかんのん)として観心寺(大阪府)の像などとともにこの種の古像の一つである。本像は、頭部の天冠(てんかん)彫出、各手は別木を矧(は)ぎ付けている。平安前期の純粋な密教儀式を離れ、面部体部の造形衣褶(いしゅう)の処理は穏やかになり、その造顕も平安時代中期ごろを示すようである。 |

木造弥勒菩薩立像(もくぞうみろくぼさつりゅうぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造弥勒菩薩立像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

奈良時代末~平安時代初頭 |

| 概要 | 像高94.4cm。榧(かや)材の一木彫成像である。いわゆる檀像で、法隆寺の九面観音のような胸から腰に至る見事な瓔珞(ようらく)が克明に彫出されている。室生寺の仏像の中では最古であり、修圓により伝法院とともに伝えられたとされる。 |

木造釈迦如来立像(もくぞうしゃかにょらいりゅうぞう)

|

区分 |

国宝(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造釈迦如来立像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 像高234.8cm、光背高335cm、台座高91cm。室生寺の金堂には十一面、文殊、釈迦、薬師、地蔵の五体の仏像が安置されているが、本像はその中尊である。像高と相まって堂々たる体躯は、榧の一木に彫成されている。衣文(えもん)の洗練された表現は水の流れを見るが如き心地よさがあり漣波(れんぱ)式といわれる。光背(こうはい)はいわゆる板光背で、極彩色をもって宝相華(ほうそうげ)唐草を描き、その中に7躯仏形をあらわした華麗なもの。 |

木造十一面観音立像(もくぞうじゅういちめんかんのんりゅうぞう)

|

区分 |

国宝(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造十一面観音立像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 像高196.2cm、台座高67.6cm。榧材による一木彫成の彩色像で、頭上の化仏までを克明に彫出している手腕にみるべきものがある。銅製鍍金(どうせいときん)の宝冠飾金具や、瓔珞(ようらく)が当初のまま残されていることも貴重である。光背(こうはい)は天保9年(1838)の補作。 |

木造薬師如来立像〔伝空海作〕(もくぞうやくしにょらいりゅうぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造薬師如来立像(伝空海作) |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 像高164.0cm、桧材。彩色の像であるが、現在彩色はすべて剥落し、素地をあらしている。彩色の板光背(こうはい)や台座ともに地蔵菩薩立像と同形式のもの。 |

木造文殊菩薩立像〔伝空海作〕(もくぞうもんじゅぼさつりゅうぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造文殊菩薩立像(伝空海作) |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 像高205.3cm、桂材一木造、彩色。唐草を描いた板光背(こうはい)を負っている。振分けの高く大きな宝髪(ほうげ)をはじめ肉付きのよい体躯は堂々たる量感を示している。胸にかけられた銅製鍍金(どうせいときん)の瓔珞(ようらく)は、十一面観音立像と作風が似るが、制作時期は10世紀半ばとされる。 |

木造釈迦如来坐像(もくぞうしゃかにょらいざぞう)

|

区分 |

国宝(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造釈迦如来坐像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 像高106.3cm、榧材の一木造。現在彩色はほとんど剥落している。体奥の厚い量感、堂々とした正面観など平安初期彫刻の一典型を示している。翻波(ほんぱ)式の衣褶(いしゅう)は鎬(しのぎ)も鮮やかに、旋律的な美しさを見せている。 |

木造地蔵菩薩立像(もくぞうじぞうぼさつりゅうぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造地蔵菩薩立像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 像高160.0cm。桧材一木造りの彩色像であるが、唐草、火炎の中に9体の地蔵像を描いた華麗な板光背(こうはい)は、像に合わない大きさで、本像のものとは異なる。 |

木造十二神将立像(もくぞうじゅうにしんしょうりゅうぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造十二神将立像 |

|

員数 |

12躯 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

鎌倉時代 |

| 概要 | 木造彩色、像高100cm前後。十二神将一具完備のもので、彫法はすこぶる巧みであるが、その服飾の繁雑さや激しい動体の扱いは方はむしろ形式化した傾向が表れている。 |

両部大壇具(りょうぶだいだんぐ)

|

区分 |

重要文化財(工芸) |

|---|---|

|

名称 |

両部大壇具 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

鎌倉時代 |

| 概要 | 密教道場で用いられる宝具で、華形大壇(はながただいだん)、金銅宝具、それぞれ2具からなり、それに磬架(けいか)および磬(けい)がつく。いずれも精巧な金工技術を示したものである。独鈷(どっこ)に「室生寺」と陰刻されている。 |

大神宮御正体(だいじんぐうみしょうたい)

|

区分 |

重要文化財(工芸) |

|---|---|

|

名称 |

大神宮御正体 |

|

員数 |

1面 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

|

年代 |

鎌倉時代:弘安11年(1288年) |

| 概要 | 径49.0cm。神仏習合を表す御正体で、白銅鋳成の大形鏡。表に錫鍍金(すずときん)。裏面周縁に断面三角形の縁を造り、周縁近くの蒲鉾紐(かまぼこちゅう)で内外2区に分かれる。外区上部に2個の蒲鉾形鈕を鋳出す。内区中央には下から蓮華(れんげ)座・輪宝、その上へ握部に穴をあけ鈕(ちゅう)とした独鈷杵(どっこしょ)を立て、その上に蓮台上火焔宝珠付三面宝珠(れんだいじょうかえんほうじゅつきさんめんほうじゅ)を鋳出する。外区の紐周辺に「大神宮御本地・相殿右太玉・相殿左春日」の三社名、鏡板に「弘安十一年(1288)」の年紀と「沙門重如」の願主名を陰刻する。鎌倉時代の特異な作例で、内区の輪宝、独鈷杵等を組み合わせた意匠は、宝珠信仰と当時隆盛した舎利信仰のあり方を示す。 |

室生山暖地性シダ群落(むろうさんだんちせいしだぐんらく)

|

区分 |

天然記念物 |

|---|---|

|

名称 |

室生山暖地性シダ群落 |

|

所有者 |

室生寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生78番地 |

| 概要 | 室生寺の背後(北方)にあるシダ群落である。イヨクジャク、イワヤシダ、オオバノハチジョウシダ、キヨミズヒミメワラビ、ハカタシダなど暖地性の種類を主とする群落。 |

|

写真 |

|

木造地蔵菩薩立像(もくぞうじぞうぼさつりゅうぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造地蔵菩薩立像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

大野寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生大野1680番地 |

|

年代 |

鎌倉時代 |

| 概要 |

像高80.3cm、桧材寄木造、玉眼、彩色、一部截金(きりかね)あり。本像は火災にあい、現在もなお後頭部から背面全体、裾に至るまで炭化部分が付着している。 無実の娘を火あぶりの刑から救ったという伝説にちなみ「身代わり地蔵」とも呼ばれている。 |

木造地蔵菩薩立像(もくぞうじぞうぼさつりゅうぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造地蔵菩薩立像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

春覚寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生下笠間259番地 |

|

年代 |

鎌倉時代:康元元年(1256年) |

| 概要 | 桧材寄木造の彩色像で截金(きりがね)による各種文様が見事な作である。右手には錫杖(しゃくじょう)を左手には宝珠を持った鎌倉時代通例のものである。台座裏には「康元元年(1256)4月2日造立畢大仏師刑部法橋快成」の墨書銘がある。 |

| 備考 |

奈良国立博物館寄託 |

| 写真 |  |

木造地蔵菩薩立像(もくぞうじぞうぼさつりゅうぞう)

|

区分 |

重要文化財(彫刻) |

|---|---|

|

名称 |

木造地蔵菩薩立像 |

|

員数 |

1躯 |

|

所有者 |

中村区 |

|

所在地 |

宇陀市室生三本松 |

|

年代 |

平安時代 |

| 概要 | 像高は177.5cmで頭部から沓(くつ)先にいたるまで榧(かや)の一木から彫成している。左手を屈臂(くつひ)して掌を上に開き、宝珠を捧げ、右手は垂下するが右肩にまとった衲衣(のうえ)の端が前腕部にまとう衣制を示す。翻波式衣文(ほんぱしきえもん)彫法をみせるものですべてに室生寺金堂安置の木彫像の系統を伝える作である。平安時代前期の代表的な地蔵菩薩像の一つである。 |

| 写真 |  |

大野寺石仏(おおのじせきぶつ)

|

区分 |

史跡 |

|---|---|

|

名称 |

大野寺石仏 |

|

所有者 |

大野寺 |

|

所在地 |

宇陀市室生大野 |

| 概要 | 石仏は室生寺の西門ともいわれる大野寺の宇陀川をはさんで対岸にある。石仏は承元3年(1209)に僧雅縁が笠置の石仏を模して磨崖に刻したものとされており、総高は約14メートルにもおよぶ弥勒(みろく)仏像。なお、衣文の秀麗なことは石仏中の雄作であり、後鳥羽上皇も供養のために臨幸したとされている。 |

|

写真 |

|

向淵スズラン群落(むこうじすずらんぐんらく)

|

区分 |

天然記念物 |

|---|---|

|

名称 |

向淵スズラン群落 |

|

所有者 |

管理団体:宇陀市 |

|

所在地 |

宇陀市室生向渕 |

| 概要 | クヌギやコケラなどの落葉広葉樹林の下草として生育している。スズラン群落はわが国中部以北の山野には普通であるが、この植物の南限地帯として5月に満開をむかえる。 |

| 写真 |  |

茅葺(かやぶき)

|

区分 |

選定保存技術(個人) |

|---|---|

|

名称 |

茅葺 |

|

所有者 |

個人 |

| 概要 | 茅葺は屋根葺き技術の一種であり、古来より建造物の種類と地域を問わず広範囲に使用され、近世にはすでに現在見られる工法になっていたと考えられる。技法的には地域ごとの多様性が顕著に見られ、地方色豊かに伝統的に継承されてきた。しかし、近年茅資材の減少と技能者の高齢化により保存技術の存続が危ぶまれており、早急に保護の措置を図る必要がある。 |

染田天神講連歌関係資料(そめだてんじんこうれんがかんけいしりょう)

|

区分 |

重要文化財(歴史資料) |

|---|---|

|

名称 |

染田天神講連歌関係資料 |

|

員数 |

1括 |

|

所有者 |

染田自治会 |

|

所在地 |

宇陀市室生染田276番地 |

|

年代 |

南北朝時代~安土桃山時代 |

| 概要 | 本資料は、宇陀市室生染田の春日神社境内に所在する染田天神講連歌堂に伝来した、南北朝時代から安土桃山時代にかけての連歌関係資料である。本資料は、連歌類76通、文書・記録類42通と1冊、天神名号1幅、机1脚、唐櫃1合、計122点から構成される。 連歌類の大半を占める連歌次第は、応永16年(1409)から16世紀半ばまで連綿と伝存する。文書類は、主として天神講および連歌会の財源となった田地等の売却・寄進に関する証文類で、暦応3年(1340)から16世紀前半にかけての文書が残る。記録類は外題を「大和国東山内染田天神縁起」とする一冊で、在地の連歌の規式としては最古のものと位置づけられる。永享6年(1434)成立の「条々」をはじめ、天神講連歌の由緒や運営の在り方を知る上での基本資料として重要である。 天神名号は、菅原道真の神号「大政威徳天満大自在天神」に「南無」を冠し、黄染の平絹に墨書したものである。机は、連歌会開催の際、名号をかけた祭壇前に置かれ、神前具を供えた前机である。唐櫃は、本資料群を一括収納してきた大形の六脚唐櫃で、天神名号ほかの道具類を懸子に収めて上段とし、下段に机を収め、制作時期は机とともに室町時代前期にまで遡りうる。 本件は中世後期における天神講の連歌興行の内容や運営状況等を明らかにし、同時代に盛行した連歌の地方への展開を知りうる質量ともに充実した資料群として学術的価値が高い。 |

| 備考 | 奈良国立博物館寄託 |

オオサンショウウオ

|

区分 |

特別天然記念物 |

|---|---|

|

名称 |

オオサンショウウオ |

|

所在地 |

地域を定めず指定 |

| 写真 |

特別天然記念物オオサンショウウオは、世界最大の両生類です。

|

ニホンカモシカ

|

区分 |

特別天然記念物 |

|---|---|

|

名称 |

ニホンカモシカ |

|

所在地 |

地域を定めず指定 |