本文

災害時の要援護者を守りましょう!

地震や台風、豪雨などの自然災害や火災などによって、毎年のように尊い人命が失われています。

特に、高齢者や障がいのある人、乳幼児や妊産婦など「災害時要援護者(要配慮者)」と呼ばれる人たちは、体を動かすのが困難であるなどの理由で、災害時の対応が遅れることが多いため、大きな被害を受ける危険性が高くなります。そのような支援が必要な人たちが災害から身を守っていくためには、事前に十分な準備が必要です。

地域が一丸となってしっかりとした対策を立て、ご近所のご協力で災害犠牲者ゼロをめざしましょう。

みんなで知りましょう・・・「災害時要援護者(要配慮者)とは?」

必要な情報を迅速かつ的確に把握し、地震や風水害といった自然災害、火災から身を守るうえで、何らかのハンディキャップを抱え周囲の支援が必要になる人たちをいいます。

一般的に、体力的な衰えのある高齢者をはじめ、危険を判断し適確に行動できない乳幼児、そのほか妊産婦、病気や何らかの障がいのある人、日本語が理解できない外国人などがあげられます。

要援護者(要配慮者)の特性

- 災害の危険を察知することが困難である。

- 自分の身に危険が差し迫っても、助けを求めることができない、もしくは困難である。

- 危険を知らせる情報を受け取ることや正しく理解することができない、もしくは困難である。

- 危険を知らせる情報が送られてきても、それに対応して行動することができない、もしくは困難である。

みんなで知りましょう・・・「要援護者(要配慮者)への支援ポイント」

高齢者

|

困ること |

支援ポイント |

|---|---|

|

|

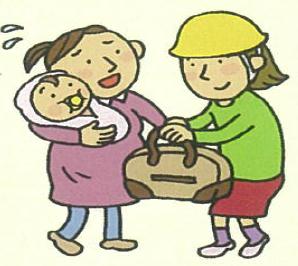

乳幼児のいる家庭

|

困ること |

支援ポイント |

|---|---|

|

|

心身障がい者

|

困ること |

支援ポイント |

|---|---|

|

|

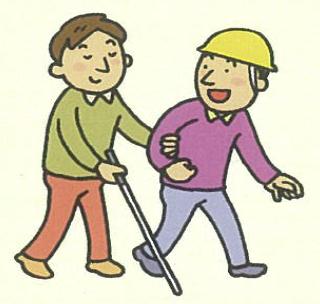

目が不自由な人

|

困ること |

支援ポイント |

|---|---|

|

|

耳が不自由な人

|

困ること |

支援のポイント |

|---|---|

|

|

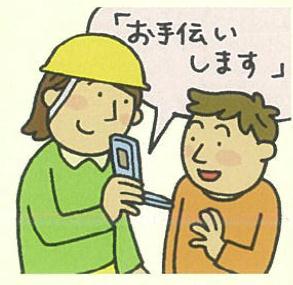

外国人

|

困ること |

支援ポイント |

|---|---|

|

|

奈良県災害時外国人支援マニュアル(外部サイトへリンク)

みんなで知りましょう・・・「災害発生時の要援護者(要配慮者)支援の流れ」

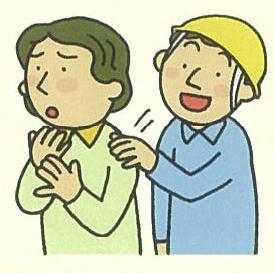

要援護者(要配慮者)を支援するときの心得

|

相手を尊重する |

|

|---|---|

|

コミュニケーションをとる |

|

|

笑顔で接する |

|

|

プライバシーを守る |

|

|

出来ない支援や無理な約束をしない |

|

|

医療行為をしない |

|

要援護者(要配慮者)と支援者等の交流・支援づくり

災害時に、要援護者(要配慮者)の安否確認や避難誘導をするためには、日ごろから地域の人たちと要援護者(要配慮者)が交流し、協力して支援体制をつくることが必要です。お互いの交流を深めるために必要なことを知っておきましょう。

平常時の対応・・・「要援護者(要配慮者)は?」

地域の人との積的なコミュニケーション

- 日ごろから隣近所や地域の人とあいさつを交わすなど、自ら積極的に声をかけ、災害に備えて何を必要としているのか理解してもらいましょう。

- 地域活動等にも積極的に参加し、地域の人との交流を深めましょう。

- 災害が起きたときに、周囲の状況を教えてもらったり、避難時にひとりで逃げるのに不安がある人は日頃から地域の人に支援してもらえるよう、話しておきましょう。

- 消防署や病院、支援者などの連絡先を確認しておきましょう。

避難行動要支援者台帳への登録

- 災害時に家族等の支援が困難で何らかの助けを必要とする高齢者や障がい者等の方が、災害時における支援〈災害情報の提供や安否確認、避難支援等〉を受け、安全確実に避難等していただくための登録制度(避難行動要支援者台帳登録制度)です。

- 自主防災組織や自治会、民生児童委員の人が状況把握のため訪問します。災害が起こった時に、助け合いをスムーズにするためです。

- 対象となる方(避難行動要支援者)

ア要介護認定3~5を受けている者

イ身体障がい者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持するもの(心臓・腎臓機能障害のみでの該当者は除く)

ウ養育手帳Aを所持する知的障がいのある者

エ精神障がい者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者

オ市の生活支援を受けている難病患者

カその他市長が認めた者(要介護3以上の認定は受けていないが、自力での避難が困難と市長が認めた者) - 上記のア~オに該当し、登録を希望する方は、所定の「避難行動要支援者台帳登録申請書」及び「個別計画(避難行動計画書)」に必要事項を記入し提出してください。

- 避難行動要支援者台帳登録申請書(第1号様式の1) (PDFファイル:741KB)

※詳しくは、介護福祉課または、危機管理課にお尋ねください。

防災訓練への参加

- 防災訓練にも積極的に参加し、避難経路や危険個所、避難所を確認しておきましょう。

- 災害時にどのような支援が必要となるのかを、訓練を通して自ら確認し、地域の人にも理解してもらいましょう。

平常時の対応・・・「支援者等は?」

要援護者(要配慮者)との積極的なコミュニケーション

- 日ごろから近隣に住む高齢者や障がいのある人などとあいさつを交わすなど、交流を持ちましょう。

- 自治会での活動や行事などを通じて、お互いに交流を深めましょう。

- 地域のボランティア活動に参加するなどして、日ごろから近くに住む高齢者や障がいのある人と接する機会を持ちましょう。

要援護者(要配慮者)の把握

- 隣近所の人たちが、近くにどんな人が住んでいるのか知っているケースがあります。プライバシーや本人の意思などに配慮しながら、自治会や自主防災組織で要援護者(要配慮者)に対して、隣近所の範囲でどのような助け合いができるかを話し合っておきましょう。

自主防災組織や自治会などによる支援

- 寝たきりの高齢者や体の不自由な人などの避難を支援する方法として、担架や背負うことができる幅広のひもなどを用意しましょう。

- 災害が起きたときの安否確認や避難支援などの役割分担をきめておきましょう。

- 災害が起きたときに担当者が支援に行けない場合を想定して、複数の人が手助けできる体制を作っておきましょう。

- 自治会や自主防災組織などが、災害時の要援護者(要配慮者)の防災対策に取り組んでいることを、地域の人や高齢者や障がいのある人に知らせておきましょう。

防災訓練への参加

- 要援護者(要配慮者)と一緒に避難経路や避難所が確認でき、また避難時の要援護者(要配慮者)のニーズを知ることができます。お互いに声をかけ合って参加しましょう。

- 災害が起きたときに、支援者側も冷静な対応ができるよう、定期的に防災訓練を実施することが大切です。

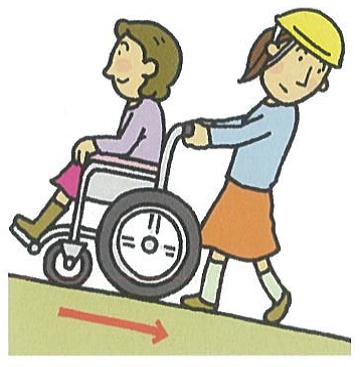

- 目や耳の不自由な人などがいますので、訓練の内容を工夫しましょう。車いすやリアカーなどを使い、危険個所を避けて避難所までたどり着けるか確認しておきましょう。

災害時の対応・・・「地震が発生!そのとき、どうする?」

災害発生時には、まず自分の身の安全を確保することが大切です。また、周囲の人に支援を求める際は、自分がどのような手助けを必要としているのかをわかってもらうことが大切です。

突然、地震が発生した場合、要援護者(要配慮者)は、ひとりでは身の安全を確保することが困難です。災害時、地域の人は積極的に声をかけ、手助けしましょう。また、要援護者(要配慮者)も、できる範囲で自分自身の身の安全を確保していきましょう。

要援護者(要配慮者)は・・・・

|

室内の場合 |

|

|---|---|

|

外出時の場合 |

|

|

火災発生の場合 |

|

|

目の不自由な人の場合 |

|

|

耳の不自由な人の場合 |

|

|

肢体が不自由な人の場合 |

|

支援者等は・・・

|

自宅にいるときに地震が発生した場合 |

|

|---|---|

|

目の不自由な人に対しては |

|

|

耳の不自由な人に対しては |

|

災害時の対応・・・「風水害が発生!そのとき、どうする?」

洪水や土砂災害など風水害が発生してからでは、要援護者(要配慮者)は逃げ切れない危険性があります。当市では、人命の危険が高まってきた段階で、避難指示に先立ち、「高齢者等避難」を発令しますので、地域の人たちと相談し、早めに避難するよう心がけましょう。

「高齢者等避難」とは、災害発生のおそれがある、または、発生した場合において、特に要援護者(要配慮者)の避難が必要とされるときに発令されます。

安全に避難するために・・・

|

水害・高潮災害 |

|

|---|---|

|

土砂災害 |

|

災害時の対応・・・「安否の確認と情報伝達、避難誘導」

要援護者(要配慮者)は、情報の入手や理解が困難であるので、支援者等は災害発生直後に、周囲の安全に注意をはらいながら、要援護者(要配慮者)の安否を確認し、必要な情報を伝達することが大切です。また、避難が必要な場合も、要援護者(要配慮者)が必要とする支援に必要とする支援に注意して行いましょう。

安否の確認

- 安否を確認し、避難所へ誘導しましょう。

- 避難が不要な場合でも、要配慮者が孤立しないように声をかけましょう。

- 本人からの申し出があった場合、家族や緊急連絡先などへの連絡に協力しましょう。

情報格差をなくす

- 簡潔でわかりやすい言葉を使いましょう。

- 耳の不自由な人や高齢者、外国人に対しては、大きな声でゆっくり、はっきり話しましょう。

- 重要な情報は、一軒ずつ住宅を回るなどして確実に伝えていきましょう。

- 口頭で伝えるだけでなく、文書も配布しましょう。

- 文字による伝達は、大きくわかりやすい字で、外国人や子どもなどにも伝わるよう、ひらがなを多く使うなど配慮しましょう。

- 数字に関する情報は、誤解などを生む危険性があるので、特に注意しましょう。

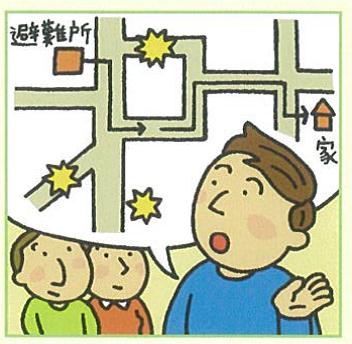

避難所への誘導

避難誘導の際には、事前に複数の避難経路を把握したうえで、安全なルートなのかを確認しながら、要援護者(要配慮者)を避難所へ誘導しましょう。また、要援護者(要配慮者)の避難誘導については、要援護者(要配慮者)それぞれの特性を理解したうえで支援しましょう。

|

誘導の基本 |

|

|---|---|

|

寝たきりの高齢者の場合 |

|

|

目の不自由な人の場合 |

|

|

車いすの介助のポイント |

|

災害時の対応・・・「避難所での配慮」

要援護者(要配慮者)は避難所での生活でさまざまな手助けを必要としています。ハンディの内容や程度によって必要となる支援が異なりますので、よく理解した上で対応し、できるだけ早く支援体制をつくるなど、お互いに助け合うことが必要です。

| 正しい情報の伝達 |

|

|---|---|

|

要援護者(要配慮者)への声かけ |

|

|

福祉避難所などへの移動支援 |

|

| 救援物資などの受け取り |

|

要援護者(要配慮者)別の配慮

|

高齢者や内部障がいのある人の場合 |

|

|---|---|

| 目の不自由な人の場合 |

|

| 耳の不自由な人の場合 |

|

| 肢体の不自由な人の場合 |

|

| 妊産婦や乳幼児の場合 |

|

|

外国人・日本人旅行者の場合 |

|

災害時への備えをお忘れなく

大規模災害が発生すると、ライフラインや流通機能がストップする恐れがあります。いざというときに慌てないように、避難時(災害時)に必要な最小限のものを非常持出袋などに入れ、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。また、事前の準備は大丈夫なのかを常に確認しておきましょう。