本文

自主防災組織とは

地域住民が連携して自主的な防災活動を行う組織のことをいいます。

日頃は、「防災知識の普及啓発」、「防災訓練」、「地域の防災安全点検」、「防災資器材の備蓄・点検」などの活動に取り組みます。

また、災害時には、「負傷者の救出・救護」、「初期消火活動」、「住民の避難誘導」、「情報の収集・伝達」、「避難所の運営」などを展開します。

自主防災組織の必要性

私たちのまわりでは、台風や大雨による被害がたびたび発生しています。また、地震や火災など思わぬ災害が、何時どこで発生するか分かりません。

特に大地震のような大規模な災害が起こった場合、交通網・通信網・電気・ガス・水道施設などが破壊されたりして、消防や警察なども同時にすべての現場に対応することはできません。そのような事態に備え、地域住民が連携し協力し合って地域の被害を最小限に抑えることが必要ですし、これが自主防災組織の役割なのです。

自分の身は自分で守る(自助)

自助とは、「自分の身は自分で守る」ということ。

普段から災害に関する知識を身につけ、災害を正しく理解し、何を備えておけばよいかを考え、災害に対する準備をしておきます。

例えば、「避難グッズ(非常持ち出し品)を準備する」、「大地震に備え家具類やテレビなどに転倒防止措置を行う」、「家庭用消火器を備える」、「大地震の際、真っ先に自分の身を守る行動をとる」など。

自分たちの地域は自分たちで守る(共助)

共助とは、「自分たちの地域は自分たちで守る」ということ。

地域の防災意識が、災害時に人命を助けることにつながります。

大規模災害が発生した場合、頼りになるのは、隣近所の人たちです。地域の皆さんが協力して「初期消火」、「被災者の救出・救護」、「避難誘導」、「避難所の運営」などを行うことにより地域の被害を少なくすることができます(減災)。

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊家屋などから救出された約98%は、自力または家族や隣人によって救助され、専門の救助隊に助けられたのは、わずか1.7%でした(「兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」:日本火災学会より)

このことからも自治会等の自主防災機能を強化して、日ごろから災害に備えた防災活動を展開していきましょう。

自主防災組織の役割

組織の役割としては、次のような活動が期待されます。

平常時の活動

家庭や地域内の安全を確かめよう

- 予想される震度などの情報や、災害の危険度が高い場所を確認。

- 消火器や懐中電灯などの装備の点検。

- 飛散したガラスによるケガを防ぐため、厚手のスリッパや運動靴などを用意する。

- 災害時に利用可能な施設、地域内の危険箇所、地域内の避難場所の確認。

- 高齢者や体の不自由な人など災害時に支援が必要な人(災害時要援護者)の把握、救助に協力できそうな人を確認し、支援体制を整える。

災害について学ぼう

- 防災に対する理解を深めるため、防災の専門家などの話を聞く。

- 過去の災害履歴、災害の種類(地震・豪雨・豪雪・山崩れ・冷害など)・特徴など学ぶ。

防災対策を考えよう

- 住宅や職場の建物の安全性を高めるため、建物の耐震化や家具の転倒防止などについて考える。

- 7日分の水と食料を備蓄

- 非常持出品の準備

防災訓練の実施

地域の自主防災活動に積極的に参加して、日ごろから災害に備えましょう。また、被害を最小限に食い止めるため、地域で防災訓練を計画し、実施しましょう。

災害時の防災活動は、自治体や消防機関などで全力を挙げて行います。しかし、通信手段の混乱や消防力の分散などで、防災活動が十分に行えないことも考えられます。そんなとき、頼りになるのは「ご近所の方たち」です。でも、いざというときに一人ひとりがバラバラの行動をとっていたのでは、せっかくの活動も十分な力を発揮することはできません。「自分たちの住む地域は自分たちで守る」という自主防災の気持ちが大切です。

情報収集・伝達訓練

- 地域の被害情報を収集整理する手順の確認を確かめましょう。

- 高齢者等避難・避難指示などの情報を地域のみなさんに伝達する手順を確かめましょう。

初期消火訓練

初期消火の訓練は、火災の拡大を未然に防ぐためにも大切です。床から出た火が天井に燃え移るまでに約3~5分、一棟が火災になるのに10分。火が出て3分までが初期消火の唯一のチャンスです。

- 消火器、バケツなどを使用して初期消火の手順を確かめましょう。

- 消防機関に立ち会ってもらい、安全を第一に訓練を行いましょう。

避難訓練

火災、地震、水害など、災害の種類によって避難方法も違います。また、寝たきりや体の不自由な人には助けが必要。これらを想定した訓練が必要です。

- 隣近所や地域の集合場所・避難場所、避難経路などの確認

救出・救護訓練

けがをした人の応急救護や搬送が必要となります。

- 応急手当ての手順やAED(自動体外式除細動器)等の救急救命資機材の使用方法について、消防機関の救護の専門家からの指導を受ける。

- 倒壊家屋の下敷きになった人の救出方法などの習得

給食・給水(炊き出し)訓練

非常時には何よりも水と食料の確保が重要です。避難所などでは、協力して給食・給水活動を行う必要があり、普段の備蓄も大切です。

- 避難所での給食・給水の手順を確かめましょう。

- アルファ化米などの防災備蓄食品を使った炊き出し訓練を行ってみましょう。

災害時の活動

災害時には、「平常時の活動」において、皆さんが学んだ情報を有効に活用するとともに、実施訓練に基づいた行動を取ることとなります。

しかしながら、災害の中でも、特に、地震など予期せぬ災害の場合には、冷静な対応を取るのは困難と思われますが、防災に対する知識や日ごろからの心がけ次第で、この度合いは大きく異なってきます。

情報収集・伝達活動(連絡及び通報)

公的防災機関(市・消防署等)と連絡を取り合い、災害の正しい情報を住民に伝達します。また、地域の被害状況や火災の発生状況を取りまとめます。

避難誘導

住民(災害時要援護者を優先)を避難場所などの安全な場所に誘導します。避難経路は、災害の状況により変化するので、公的防災機関と連絡を取り合い、正確な情報に基づき、安全に留意しながら誘導します。

救出・救助活動

けが人や倒壊した家屋の下敷きになった人たちを、みんなで救出・救助活動します。危険を伴うので二次災害に十分に注意しなければなりません。

初期消火活動

出火防止のための活動や、初期消火活動を実施します。(初期消火は、天井に火が燃え移るまでが限界。)ただし、火事の延焼拡大を防ぐのが目的で、消防署や消防団が到着するまでとします。

給食・給水活動

食料や水、応急物資などを配分します。必要に応じて、炊き出しなどの給食、給水活動を実施します。

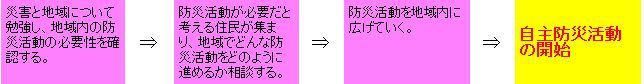

組織作りの手順

自主防災組織結成に関するご相談は、お気軽に危機管理課までお問い合せください。

楽しく参加できること

義務感だけが強い活動では、多くの参加は望めません。少しでも多くの住民が参加できるような工夫が必要です。

活動目標や内容が明確・適切であること

活動目的が明確で、活動の内容はその目標に向けて適切なものであることが大切です。ねばり強く、長期間首尾一貫したものであることが不可欠です。

自主防災組織などの訓練実施結果

自主防災組織や自治会などの防災訓練・防災学習会等を公表します。